![]()

九重味淋が240余年にわたり、みなさんに「美味しい」と言っていただける事、

多くの料理人さんに何十年もご愛顧をいただい ている事には秘密があります。

美味しいみりんは美味しい素材から。九重味淋は素材にこだわります。

良質な国内産の「もち米」、手間をかけてつくった「米こうじ」そして、香り豊かな厳選された「米焼酎」から作ったもろみを搾ります。

素材がしっかりとしているので搾った後の「みりん粕」ですら、色、香りが素晴らしく、高級なお漬物の床などに利用されるほどです。

美味しいみりんは丁寧な仕事から。九重味淋はじっくり作ります。

昔ながらの製法で、2~3ヶ月熟成させた「もろみ」を2日かけて搾ります。

「じっくり熟成」し、「じっくりしぼったみりん」は、甘みが深く、雑味(余分な風味)の少ない、キレよい味になります。

ちょっと舐めて、比べてみてください。

深く自然な味わいが舌にすっと感じられると思います。

美味いしいみりんは変わらぬ伝統から。九重味淋は味を守り続けます。

自然環境を利用した製法は、その品質を管理するのに非常に手間かがかかります。

九重味淋は職人の人一人が目をくばり「同じ場所」「同じ蔵」で出来るかぎり「自然環境」を利用し、ただただ真面目に手間をかけながら、お料理をする皆さん、料理人さんに向き合っています。

だから九重味淋は「ずっと美味しい」のです。

ちょっとした事で簡単に美味しくなる「働き」「黄金比」「煮切り」の3つの秘伝、お教えします。

本みりんには

「あまみ」「てり・つや」「うまみ」「いろ」

「かたち」「においけし」「かおり」

「あいしょう」「あじ」と九つの働きが。

旨みと味に自信を持つ本みりんを加えるだけで、

ぐっと美味しく、味に深みが増します。

是非お試しを。

もっと詳しく九つの働きを知りたい方はこちらへ

難しく感じる本みりんの使い方も、実は簡単。味を邪魔せず、うまみと輝きが加わる、九重味淋の魔法の黄金比をお教えします。

醤油と本みりんをベースとして、ちょっと調味料を加えるだけで出来上がり。

ほんの少しの工夫で簡単にプロの味を楽しめます。

煮切りみりんとは本みりんのアルコールをとばして濃縮し、旨味と甘味だけを料理に利用する方法。

煮切ることによって、九重味淋本来の旨味が増し、香りも香ばしく豊かになります。

特に、加熱調理しない和え物や、短時間で煮上げる料理に使うと効果抜群。

バルサミコやオリーブオイル、お好みの調味料と合わせてドレッシングを作っても、

上品な甘味と香ばしい香りや旨味が素材の美味しさを引き立てます。

煮切りみりんの作り方は3通りあります。

九重味淋の創始者である石川八郎右衛門信敦(石川家第二十二世)が、みりんの製造を手がけたのは安永元年(1772年)のこと。みりん専業としてわが国で最も古い創業です。

九重味淋の創始者である石川八郎右衛門信敦(石川家第二十二世)が、みりんの製造を手がけたのは安永元年(1772年)のこと。みりん専業としてわが国で最も古い創業です。

以来、九重では、本みりん造りに最適な大粒の「もち米」、蔵人の伝承の技がいきた「米こうじ」、清酒造りにも似た醸造方法から丁寧に蒸留した「本格焼酎」を用いて、脈々と品質本位の醸法を受け継いできました。

240余年、伝承の技に磨きをかけ、技術の向上をめざす、その歴史をともに刻んできたのが『九重櫻』です。代々ご愛用いただいている老舗も多く、大正から昭和にかけて開かれた全国酒類品評会では唯一の名誉大賞に輝くなど、数多くの賞も授与いたしました。

より秀でた上品な甘味と旨味、醸造特有の芳醇な香り。食を彩るにふさわしい自然派調味料を、みりん業界最古の醸造元としてこれからも造りつづけていく所存です。

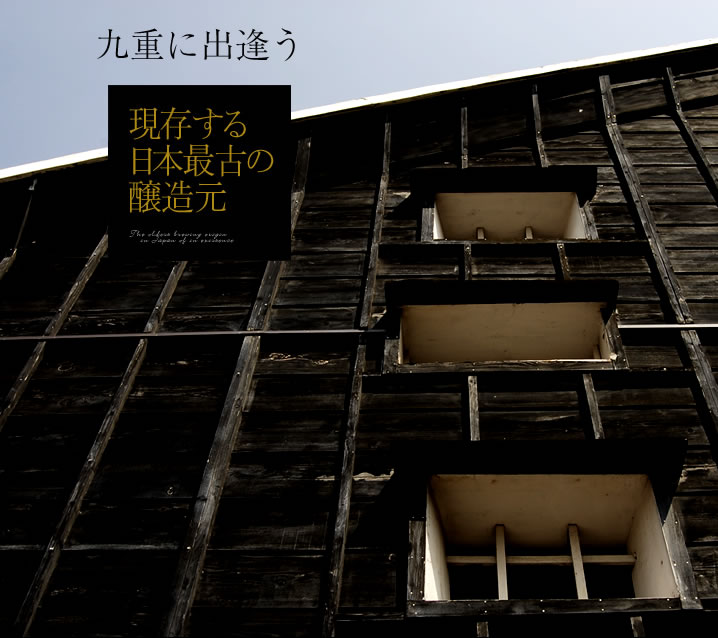

もろみを搾ったみりんを熟成する場所は、「大蔵」。宝永3年(1706年)に建築され、天明7年(1787年)に現在の場所に移築された、築300年の長い歴史を持つ蔵です。ここでみりんは静かに呼吸しながら眠りにつきます。

この大蔵は黒塗総下見板張の土蔵造りで建てられており、柱や梁には太く頑丈な木材が使われています。そのお陰で300年という長い年月を経ても変わらぬ姿で佇んでいられるのです。

九重のみりんはこの大蔵でしか造ることができないもの。建替えることなど一切考えたことはありません。少しずつ修繕を重ねながら大切に大切に守り続けています。

もろみを搾ったみりんを熟成する場所は、「大蔵」。宝永3年(1706年)に建築され、天明7年(1787年)に現在の場所に移築された、築300年の長い歴史を持つ蔵です。ここでみりんは静かに呼吸しながら眠りにつきます。

この大蔵は黒塗総下見板張の土蔵造りで建てられており、柱や梁には太く頑丈な木材が使われています。そのお陰で300年という長い年月を経ても変わらぬ姿で佇んでいられるのです。

九重のみりんはこの大蔵でしか造ることができないもの。建替えることなど一切考えたことはありません。少しずつ修繕を重ねながら大切に大切に守り続けています。

「蔵ぐせ」といわれるように、蔵には生命力や性質の異なる微生物たちが住んでいます。蔵に息づく微生物は、醸造物の風味や性質を決定づけます。蔵を建て替えれば、みりんの味も微妙に、あるいは大きく変化してしまうほど、蔵は大切な役割を担うのです。

九重味淋最古の蔵に住む微生物たちは、300年もの長い間、同じ建物のなかで生きることを許された恵まれた「いのち」といえるかもしれません。蔵のいのちに育まれて、九重みりん独特の風味は醸し出されています。

一流料理人や料理研究家の間で高い評価を受けている「三河みりん」。本みりんならではのコクと旨みは際立っており、その上、芳醇な香りと奥深い風味は、他とは一線を画すといわれます。

その発祥の地・三河は、愛知県中南部に広がる豊かな平野です。温暖な気候風土、矢作川の水、米などの高品質な農産物。醸造に適した条件と、水運による販路に恵まれて、本みりんづくりが栄えてきました。

三河みりんの醸造を始めたのは、三河國大濱村(現在の愛知県碧南市)で廻船問屋を営んでいた石川八郎右衛門信敦。九重味淋の創始者です。

三河みりんの醸造を始めたのは、三河國大濱村(現在の愛知県碧南市)で廻船問屋を営んでいた石川八郎右衛門信敦。九重味淋の創始者です。

信敦は、廻船問屋として全国各地から仕入れた情報から、三河地方が本みりん醸造に適していると考えました。安永元年(1772年)碧南の地で初めてみりんをつくり始め、それを自分の船に積み込み、江戸の新川へ水路で運んでいったのでした。 この本みりんに注目したのが、当時繁盛していた鰻屋や蕎麦屋です。調味料として使い、その品質の高さを評して「三河みりん」と呼び、親しまれるようになったといいます。

以後、九重味淋は三河みりんの元祖として、創業以来培った技術に磨きをかけ、品質本位の本みりんを製造し続けています。

本みりん「九重櫻」の原材料は、もち米、米こうじ、米焼酎といたってシンプルです。そのため、原材料の良し悪しができあがりの味を大きく左右するため、素材選びに妥協は許されません。

本みりん「九重櫻」の原材料は、もち米、米こうじ、米焼酎といたってシンプルです。そのため、原材料の良し悪しができあがりの味を大きく左右するため、素材選びに妥協は許されません。

とりわけ、甘みの質に影響を与えるのが、もち米です。九重味淋では、本みりんの風味の特色であるもち米由来の豊かな甘味にこだわり、良質のもち米を使用しています。

2~3カ月、糖化熟成させたもろみは、昔ながらの伝統的な「佐瀬式圧搾機」で搾り、本みりんとみりん粕に分けます。

「佐瀬式」は、もろみを酒袋に詰めて、「漕(ふね)」の中に積み上げるようにして並べ、じっくりと時間をかけて搾る方法です。はじめはもろみ自身の重みだけで、みりんがじんわりしみだすのを待ちます。その後上から徐々に圧力を加え、2日間かけてもろみが味噌ぐらいの柔らかさになるまで搾ります。

最初から一気に圧力を加えて搾る機械も多いのですが、急いで搾ってはよい味が生まれません。

九重味淋では、芳醇な甘みを待ち望みながら、昔も今もゆっくりじっくり搾っています。

九重味淋は、創始者・石川八郎右衛門信敦がみりん製造を手がけて以来240年以上、「変えない」ことを信条にしてまいりました。

九重味淋は、創始者・石川八郎右衛門信敦がみりん製造を手がけて以来240年以上、「変えない」ことを信条にしてまいりました。

元祖三河みりんへのご信頼は厚く、老舗をはじめとする数々のご愛顧先のご要望に応え、名店の味を守ることが、私たちの大切な使命と考えるからです。

工業化、情報化が進み、大量生産が主流となった今。時代が進む速度に合わせて「変える」ことが当たり前の世の中ですが、効率ばかりを追っていては、よい味はできません。 時間をかけて、こうじを働かせ、もろみを淋らせ、みりんをねかせる。その先にしか、本物の味わいは生まれないと私たちは考えています。

本物をつくり続けることが、私たちの仕事です。一人ひとりが、先代から受け継いだ味を「変えない」よう、今日も一心不乱にみりんづくりに励んでいます。